Lutas pelo território, resistência cultural e ocultação da história

Fernanda Viana

Mestre em Cultura e Sociedade pela UFMA, graduada em Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre pela Universidade Federal do Piauí (UFPI).

É pesquisadora colaboradora do Laboratório de Arqueologia e Estudos Culturais (LAEC/ UFMA).

Experiência em Arqueologia e Cultura e Sociedade, com ênfase na cultura índigena, arqueologia da Amazônia, artefatos cerâmicos, curadoria e organização de artefatos arqueológicos.

A floresta amazônica, além de sua importância ecológica mundial, é palco de histórias profundas e complexas, que entrelaçam povos originários e comunidades tradicionais. Uma dessas histórias é desvendada e tratada com profundidade, na pesquisa ‘Novas configurações territoriais e relações interétnicas na Amazônia maranhense: perspectivas etno-históricas acerca dos contatos entre os Ka’apor e as comunidades quilombolas’. Desenvolvido pela mestre em Cultura e Sociedade (UFMA), Fernanda Lopes Viana, o estudo tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) e joga luz sobre dinâmicas culturais, políticas e territoriais, pouco exploradas até agora.

“Estudo o povo Ka’apor e a Amazônia Maranhense desde 2017. O processo de migração desse povo foi o objeto de estudo da minha monografia. Durante minhas leituras, algo me chamou a atenção: a relação dos Ka’apor com os quilombolas da região. Isso me levou a um questionamento: como esses quilombolas estavam presentes na Amazônia? E como eles chegaram a essa região antes do grupo indígena Ka’apor? Assim, decidi iniciar meu estudo sobre essa relação”, explica a pesquisadora Fernanda Viana.

A pesquisa mergulha nos séculos XIX e XX para entender como encontros e confrontos entre indígenas Ka’apor e remanescentes de quilombos moldaram a região do rio Gurupi, na Amazônia Maranhense. A Amazônia é colocada como espaço natural e território histórico de resistência. Um lugar habitado por povos que sempre lutaram para permanecer em seus territórios ancestrais, mesmo diante de séculos de violência, deslocamentos forçados e invisibilidade, aponta o estudo.

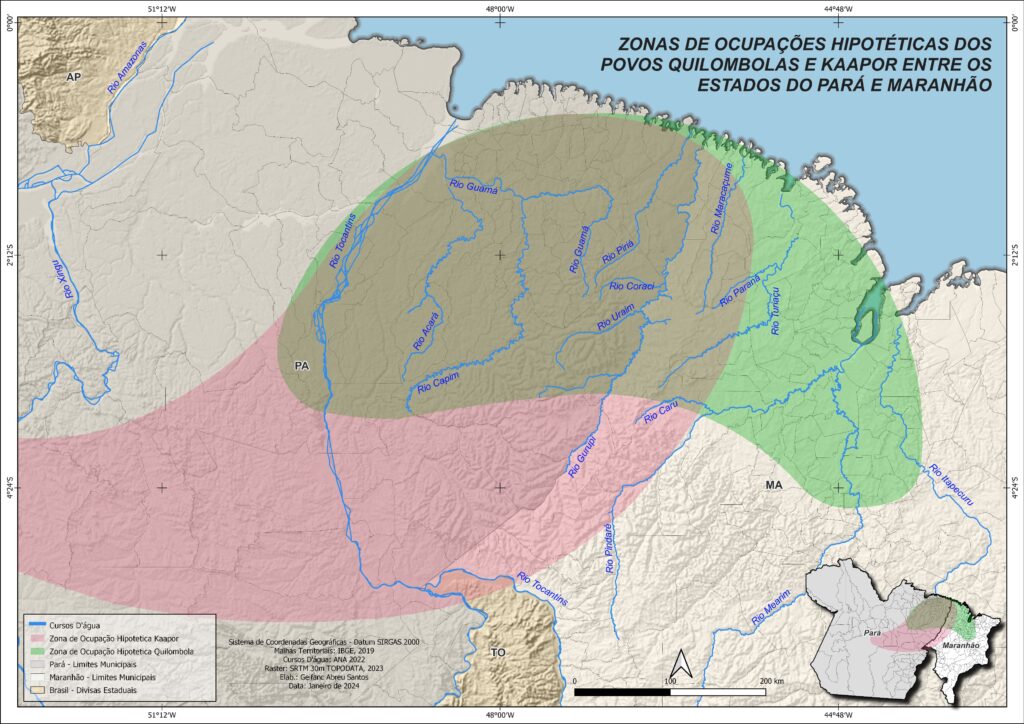

Ao longo da história, os Ka’apor e os quilombolas dividiram o mesmo espaço geográfico e vivenciaram intensas trocas culturais, migrações forçadas e disputas territoriais. Dados históricos levantados pela pesquisadora, indicam que os quilombolas já estavam estabelecidos às margens do rio Gurupi, quando os Ka’apor começaram a migrar para a região, por volta de 1870. Segundo os registros, havia presença de mocambos, desde o início do século XVIII, entre os rios Gurupi, Turiaçu, Pindaré, Mearim e Itapecuru. Já os Ka’apor migraram para a região do Gurupi entre 1870 e 1880, o que provocou novos deslocamentos dos quilombolas, que passaram a adentrar ainda mais o território amazônico, estabelecendo-se em áreas do atual estado do Pará.

Para estruturar a pesquisa, ela utilizou diversas fontes primárias, secundárias e terciárias, sendo as mais relevantes os diários de Darcy Ribeiro, os estudos de Curt Nimuendajú, documentos históricos do Arquivo Público do Maranhão e etnografias de autores como Balée (1989), Hurley (1963), Gomes (2003; 2005) e Mendes (2009). A partir daí, analisou as dinâmicas envolvendo os Ka’apor e as comunidades quilombolas.

Os conflitos foram além das disputas territoriais, chegando a processos de sobrevivência e reinvenção cultural. Tais momentos foram decisivos para a configuração do que hoje se entende como identidade afroindígena na região, avalia o estudo, que foi orientado pelo doutor em Arqueologia (USP) e professor da UFMA, Arkley Marques Bandeira.

A importância da pesquisa extrapola o campo acadêmico. Ao reconstituir essas trajetórias, o trabalho de Fernanda contribui para a defesa dos direitos territoriais dessas comunidades, em especial no contexto atual de ameaças aos direitos indígenas e quilombolas. Porém, a luta por território continua. Quando há a compreensão sobre como ocorreu a ocupação desses espaços, disputados e compartilhados, é possível compreender melhor as demandas contemporâneas por reconhecimento, terra e dignidade. Dessa forma, o estudo é também uma forma de devolver essas histórias aos seus verdadeiros donos.

“A pesquisa tem despertado significativo interesse nos círculos acadêmicos, mas o objetivo é alcançar as lideranças das comunidades envolvidas. Busco ainda contribuir para o aprofundamento e a ampliação das discussões acerca das relações afroindígenas no Maranhão. Mas, o principal impacto já alcançado é suprir a ausência de informações sobre esses povos, trazendo à luz dados que reforcem sua importância histórica e cultural, buscando o reconhecimento da relevância como instrumento para o fortalecimento das pautas e reivindicações dessas populações”, explica Fernanda Viana.

A pesquisa leva a refletir que, apesar dos avanços, ainda há muitas lacunas que ainda precisam ser preenchidas. As relações entre os povos originários e os remanescentes de quilombos na Amazônia maranhense são vastas, complexas e pouco estudadas, havendo necessidade de ampliar a discussão. O estudo é um convite à academia, gestores públicos e sociedade para revisitar e valorizar as histórias que, por séculos, foram apagadas das narrativas oficiais – mas que seguem vivas na memória e na resistência de seus protagonistas.

Afroindígenas: identidades e invisibilidade

Um dos méritos da pesquisa é introduzir mais fortemente na discussão acadêmica, o conceito de afroindígena, que ultrapassa classificações fenotípicas e se refere a modos de vida, práticas culturais e relações históricas entre populações negras e indígenas. Essa abordagem se inspira em estudos como o de Marcio Goldman (1984) e destaca a necessidade de enxergar essas identidades de maneira mais complexa e integrada. Na perspectiva do estudo, essas populações foram historicamente marginalizadas, portanto, o reconhecimento da existência de afroindígenas é, ao mesmo tempo, um ato político e uma necessidade histórica.

Diante desse cenário, ela aponta como principais desafios para as populações afroindígenas para serem reconhecidas, tanto política quanto culturalmente, a ausência de demarcação de terras, a luta contra o desmatamento, invasões aos seus territórios originários e o racismo estrutural. Além disso, a invisibilidade histórica, acadêmica e cultural ainda persiste em muitos espaços de decisão política.

A pesquisa destaca, ainda, um problema estrutural: a invisibilidade histórica das comunidades tradicionais do Maranhão. As memórias dos quilombolas e indígenas foram silenciadas por muito tempo. A ausência de debates acadêmicos sobre esses encontros favoreceu discursos manipuladores e distorções jurídicas como o marco temporal. Ao analisar os dados etno-históricos e cruzá-los com os censos recentes, a pesquisadora mapeou a migração e o deslocamento dessas populações até os dias atuais. Municípios como Boa Vista do Gurupi (MA), Cachoeira do Piriá (PA), Turiaçu (MA) e Viseu (PA) concentram hoje milhares de quilombolas que são descendentes diretos dessas populações que resistiram às pressões dos séculos passados.

“Os dados ajudam a reforçar de maneira substancial a relevância do reconhecimento das territorialidades e identidades desses povos, oferecendo bases sólidas para a formulação de políticas públicas que assegurem seus direitos. Além disso, fomentam discussões sobre a preservação cultural e ambiental. Dessa forma, o estudo é importante na desconstrução de pautas como o marco temporal, evidenciando, de forma incontestável, que esses povos têm ocupado e reivindicado esses territórios ao longo de séculos, em uma relação contínua e histórica com suas terras”, enfatizou a pesquisadora.

O estudo terá continuidade, diz a pesquisadora. “A ideia é aprofundar os estudos, incluindo mais trabalho de campo, mapeamento arqueológico e análises sobre a cultura material desses povos, além de buscar maior interação com as lideranças locais para potencializar o impacto social da pesquisa”, conclui.